从第一阶段到第二阶段:灵活性的确保-上|盖世大学堂汽车大模型应用系列知识讲解

一、汽车行业发展阶段概述

在当今科技飞速发展的时代,汽车行业正处于深刻变革的浪潮之中。回顾汽车行业的发展历程,可大致划分为三个阶段。第一阶段的传统汽车行业,已历经十余年,其发展模式和特点已成为行业历史的一部分。第二阶段,尽管目前正逐渐向第三阶段过渡,但它在当下仍是主流模式,并且与第三阶段存在紧密的继承关系,因此对其进行深入剖析十分必要。而探讨从第一阶段到第二阶段的发展过程,“灵活性的确保”是其中的关键要点,理解这一点对于把握汽车行业的变革逻辑至关重要。

进入第三阶段,汽车行业对灵活性的追求达到了新的高度,可以说灵活性被推向了极致。设想在未来的某个时刻,机器人无需人类干预,就能直接从客户逻辑中获取需求,完成学习并给予用户反馈。这就好比在人际交往中,朋友之间交流想法,过后还能进一步思考并优化回应。在产品逻辑中,这体现为需求迭代过程。然而,当灵活性发展到极致,需求迭代的概念可能会发生变化,客户能够直接获得满足自身需求的反馈,需求工程师所扮演的角色和作用将大幅减弱。这一变化标志着灵活性发展的新边界,也是汽车行业未来发展的重要趋势。

二、汽车行业变革面临的挑战

以手机为例,更新APP是再平常不过的操作,用户对此习以为常。但在过去,汽车行业的情况却大相径庭。汽车软件出现故障时,往往被当作硬件问题处理,例如车机地图损坏,用户只能无奈接受,根本没有更新的概念。即便是两三年前的汽车,软件一旦出现问题,几乎等同于硬件故障,这与手机的灵活度形成了鲜明对比。不过,过去的汽车用户对这种差异并不敏感,但随着科技的进步,如今的用户对汽车的要求越来越高,他们以手机的标准来衡量汽车,这使得汽车行业面临巨大的挑战。正是这种需求的变化,促使汽车行业加速技术转型。

在汽车行业技术转型的过程中,产品复杂性的飙升成为了一个巨大的阻碍。复杂性原本是汽车工业的核心特征,汽车制造涉及众多复杂的环节和技术,通过独特的开发流程,将复杂的任务进行合理切分,让工程师能够高效完成工作,实现按时下班。然而,这种传统的开发模式是以时间为代价的,以往汽车行业常提及的“匠人精神”,即花费1.5年时间更新一款车,在如今快速变化的市场环境下,已无法满足客户的需求。客户不再愿意接受如此漫长的产品更新周期,他们渴望更快速的产品迭代。

如今,汽车行业的复杂性进一步增加。自软件定义汽车的第二阶段开启,汽车与软件地图、互联网生态的衔接日益紧密,产生了一系列新的复杂问题。汽车行业的技术重心逐渐向以计算机为轴心的扩展学科转移,这些学科与传统汽车行业的机械技术差异巨大,二者之间的融合与协同带来了诸多挑战。例如,曾经在汽车行业辉煌一时的大众,其员工的职业发展也因行业变革受到影响。过去,大众汽车凭借稳定的工作、高额的年终奖吸引了众多人才,但仅仅六年时间,行业的变化使得大量大众员工开始寻求职业转型,这充分反映出汽车行业复杂性的变化以及市场对其态度的转变。

此外,智能驾驶的复杂性与汽车本身的复杂性相互交织,进一步加剧了行业的挑战。在汽车行业的发展过程中,互联网造车和传统汽车工业之间曾存在相互鄙视的现象,其根源在于二者属于不同的业务学科,在技术耦合上存在大量问题,从而导致了新的复杂性。这种复杂嵌套复杂的情况,使得复杂性呈指数级增长。按照传统汽车行业的思维模式,这种不断飙升的复杂性是难以消化的,因为延长产品开发周期以应对复杂性的做法,无法得到市场的认可。

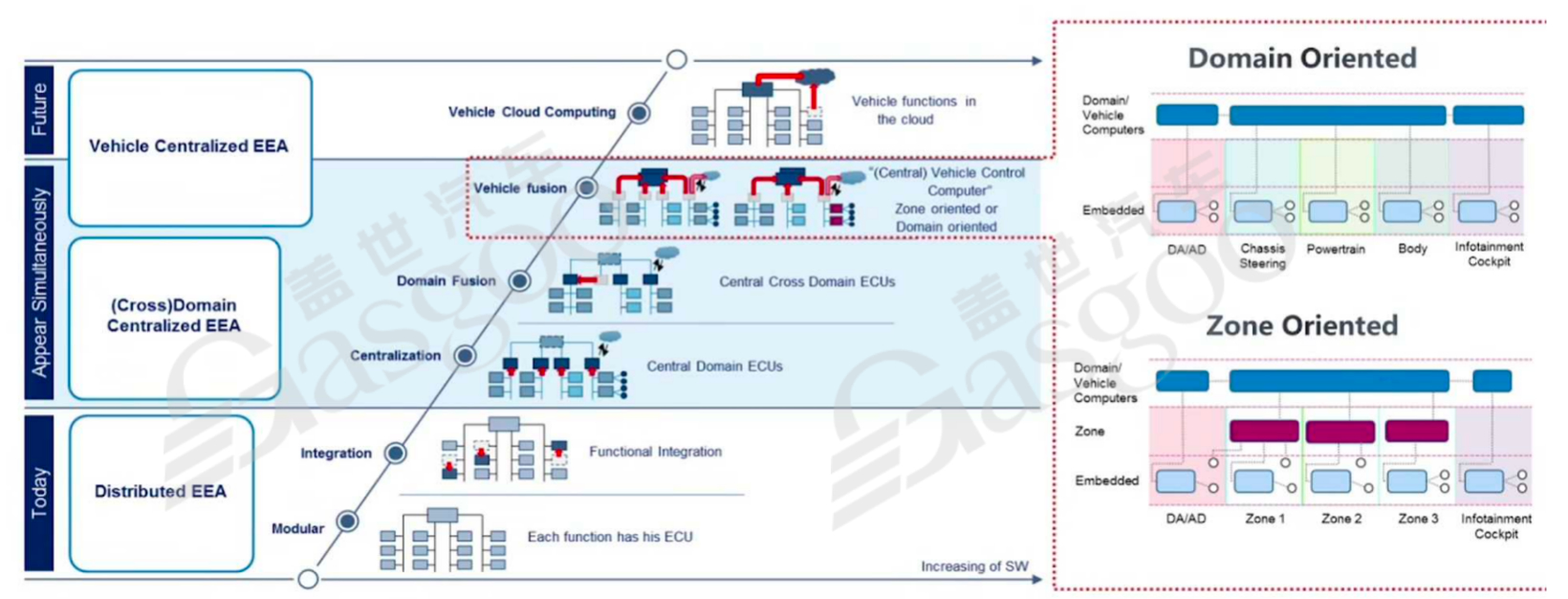

在这种背景下,汽车行业发生了一个关键变化,即集中式架构逐渐取代分散式架构。用人来比喻,集中化就如同一个人做决策,速度快;而分散化则像多个人共同决策,速度相对较慢。在面对复杂多变的市场需求时,集中化能够更迅速地做出反应。然而,分散式架构并非毫无优势,它在硬件层面具有良好的规模化、质量控制和复用性。

由于硬件复用次数多,经过长时间的测试,质量控制更有保障。但集中化的优势在于快速响应需求变更,能够更好地适应市场的快速变化。不过,集中化也存在明显的缺点,它会导致复杂性分布不均衡,对硬件和软件的要求极高,实施难度较大。尽管如此,基于“将复杂留给工程师,将简单留给用户”的原则,集中化仍然成为了汽车行业发展的趋势。

除了产品复杂性和架构变化,基础科学的限制也对汽车行业产生了重要影响。以芯片制造工艺为例,过去芯片制造工艺每年都有升级,遵循摩尔定律,工艺提升一倍,产品性能也能提升一倍,基本可以满足市场需求。但在过去三四年间,情况发生了变化,通用芯片逐渐无法满足产业发展的需求,定制化芯片应运而生。这是因为通用芯片在性能提升上遇到了瓶颈,而定制化芯片能够针对特定需求进行设计,以实现更大的产品性能提升。

从人与机器的角度来看,定制化芯片的发展趋势与人类的智能特性存在相似之处。人类的软件(思维)和硬件(身体)耦合度极高,这种高度耦合虽然使得人类无法像通用芯片那样具有可复制性,但却带来了优秀的能耗比。例如,一杯咖啡所提供的能量就能支撑人类进行一上午的智能活动,而以ChatGPT为代表的人工智能在能耗方面则远不如人类。定制化芯片正是希望通过构建软硬件更紧密耦合的计算机,逐步获得类似人类的能耗比。不过,这种发展趋势也伴随着一定的代价,即牺牲了市场的灵活性。

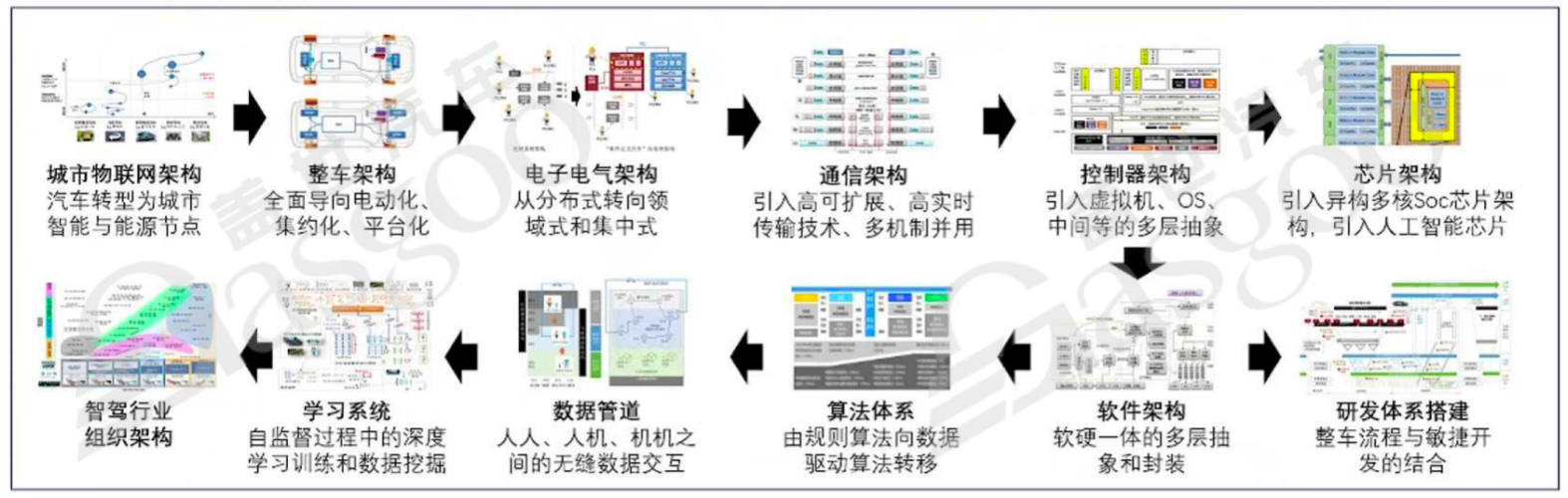

在汽车行业的发展历程中,2015年是一个重要的转折点。2015年之前,汽车行业产业链相对稳定,各大车企和供应商按部就班地开展业务。但2015年之后,特斯拉的出现打破了行业的原有格局,新供应商崛起,旧供应商被淘汰,新车企不断涌现,整个行业发生了翻天覆地的变化。这种变化不仅仅体现在技术层面,更是涉及到整个行业的生态系统,包括外联架构、整车电子电气架构、通讯架构、控制器架构、芯片架构、研发体系、软件体系、算法体系、数据管道、学习系统以及组织架构等多个方面。这些方面需要同步迭代,才能推动汽车行业的整体发展。如果只是孤立地引入新技术,而不考虑与现有技术架构的适配性,往往难以取得理想的效果。例如,在通讯领域,SOA技术出现后,部分工程师在未充分考虑技术适配性的情况下,强行将其应用于旧的技术架构中,结果导致系统不稳定,无法发挥SOA的优势。

三、汽车行业变革中的发展趋势

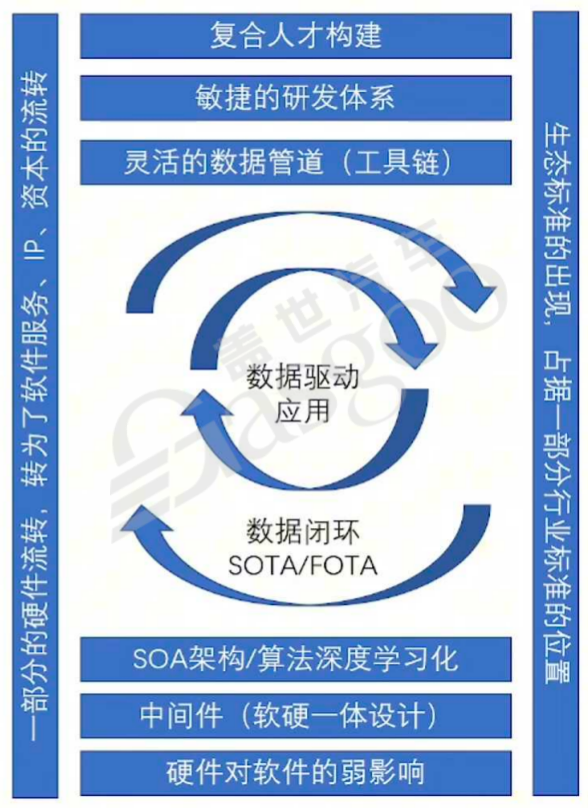

在汽车行业的变革过程中,集中化趋势贯穿始终。在第二阶段,主要体现为硬件架构的集中化;而到了第三阶段,软件集中化成为重点,大模型就是软件集中化的典型代表。集中化虽然能够带来诸多优势,如快速迭代、高质量、敏捷性和低成本等,但对于工程师来说,却意味着更高的复杂性和更严峻的认知挑战。随着行业向大模型阶段发展,这种挑战愈发明显。过去,工程师在项目中使用的专业词汇相对稳定,沟通交流较为顺畅;但如今,由于复杂性的集中,项目涉及的领域广泛且多变,从项目管理到中间件开发,再到产品定义和云端交互等,不同领域的知识和词汇频繁交织,使得工程师理解和沟通的难度大大增加。这就要求工程师不断提升自身能力,突破认知局限,以适应行业发展的需求。

随着汽车行业的发展,新的研发方法论逐渐形成。在这个过程中,有几个关键因素值得关注。首先,资本的流转方式发生了变化。过去,汽车行业的商业行为主要以硬件交易为主,但如今,软件服务、IP和资本的流动变得越来越重要,且流动速度不断加快。许多企业通过资本运作实现自研,例如收购相关公司。这一现象的背后,是供应商之间合作断面复杂,导致内耗增加,而全栈自研虽然在一定程度上能够解决合作问题,但从经济学角度来看,它存在规模发展的局限性。因此,在实际操作中,需要根据供应商之间断面的复杂程度来选择合适的合作模式,当断面复杂时,资本操作成为解决合作问题的重要手段。

其次,生态标准逐渐取代行业标准。这一变化反映了汽车行业与互联网行业在标准理解上的差异,对汽车行业的发展产生了深远影响。再者,软硬件协同开发思路发生了整体调整。硬件对软件迭代的影响逐渐削弱,更加注重软硬件的一体设计。在芯片领域,芯片与算力之间的耦合性成为关键因素,其耦合程度的提升能够带来近百倍的性能差距。同时,算法的模型化、云端数据驱动的业务设计、研发流程的优化以及复合型人才的培养,都成为新研发方法论的重要组成部分。复合型人才的构建尤为关键,这意味着对工程师的要求越来越高,他们需要具备跨领域的知识和技能,以应对日益复杂的汽车研发工作。

从整车架构来看,硬件的设计和制造方式正在发生改变。为了提升灵活性,硬件设计过程不断简化,制造过程逐渐实现自动化。这种简化体现在零部件复杂度的降低以及围绕单件成本的硬件高度集成化(不仅仅是域控化)。特斯拉作为行业的创新者,其对机器人的关注超过了汽车本身,这在一定程度上反映了汽车行业的发展趋势。汽车与手机、机器人在智能化方面的共通性越来越高,汽车行业作为传统的支柱产业,虽然目前仍具有相对稳定的盈利,但随着行业的变革,其内部结构正在发生深刻变化。例如,“老头乐”等低价、简易车型的出现,从侧面反映了汽车行业的简化趋势。同时,一些新型的汽车设计,如360度可转的轮子等,展示了汽车灵活性的提升以及汽车定义的逐渐演变。

在汽车制造过程中,产能爬坡和工艺优化是重要环节。过去,汽车制造过程中的焊接等工作依赖大量人工,工作环境艰苦且成本高昂。尽管自动化焊接技术已经存在,但由于设备成本等因素,人工焊接在一些企业仍然占据一定比例。然而,自动化的核心目的并非单纯降低成本,而是压缩迭代时间。通过减少工艺工程师与一线工人之间的磨合时间,消除人为因素带来的差异,实现生产过程的高效稳定,从而满足市场对产品迭代速度的需求。例如,马斯克提出的柔性电路板,虽然在短期内成本较高,但从长远来看,它有助于提升生产效率和产品质量,为汽车行业的发展带来新的机遇。

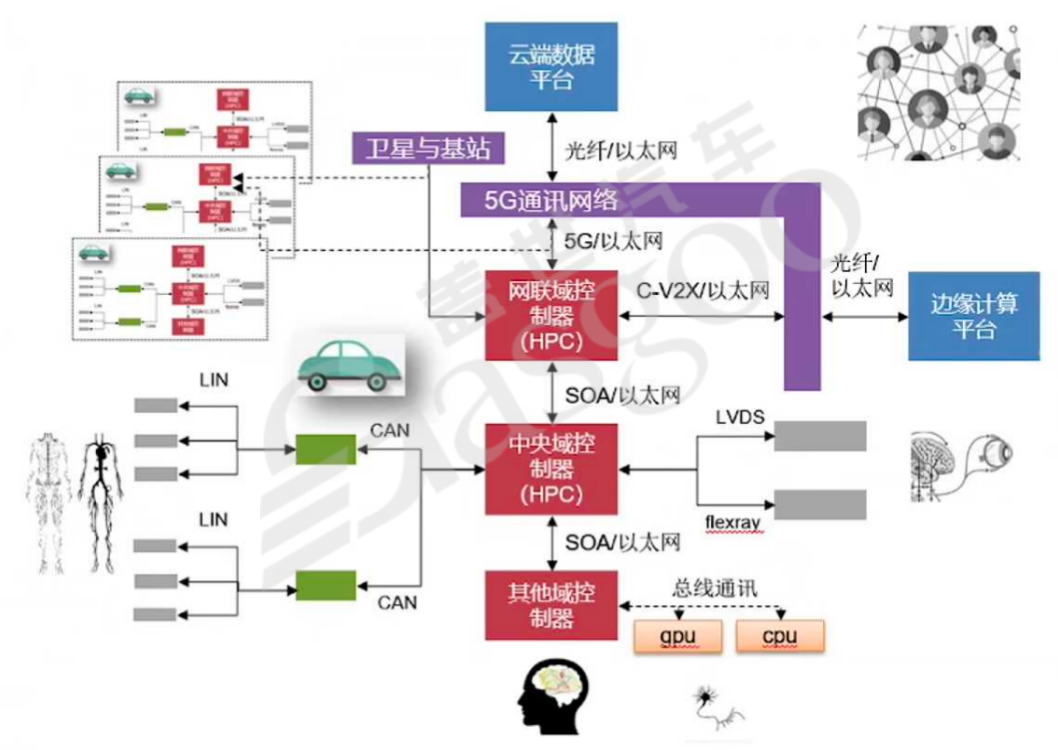

域控制器EEA架构在汽车行业的发展中扮演着重要角色。越集中的架构越有利于软件的整体调整,但同时通用性会降低。目前,汽车行业正朝着云上集中化的方向发展,尽管这一阶段尚未完全成熟,但已经展现出巨大的潜力。在这种集中化的趋势下,汽车的架构变得越来越像生物的结构。以特斯拉为例,其将原来3公里长的线束缩减到了100米,整车EE架构的发展呈现出逐渐“身体化”的过程。车联网类似于人类的社交网络,汽车的各个部件与人类的身体器官存在相似的功能和连接方式。这一现象引发了人们对智能体的思考,将智能体类比为人,有助于更好地理解汽车行业的发展逻辑。从生物进化论的角度来看,汽车与人类在面对竞争环境时,可能会产生类似的结构,这也为汽车行业的发展提供了新的思路。

四、汽车研发的新变化与挑战

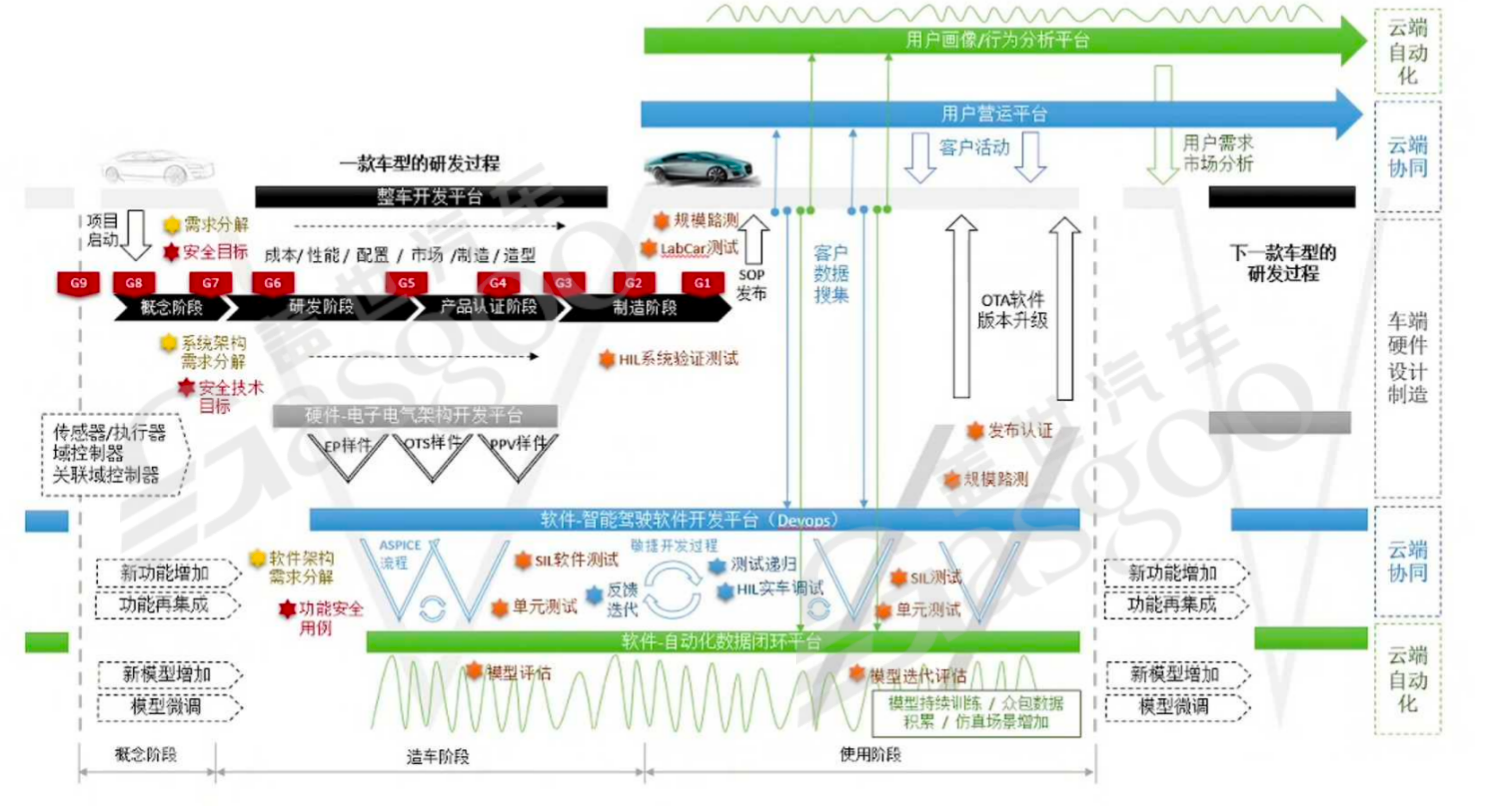

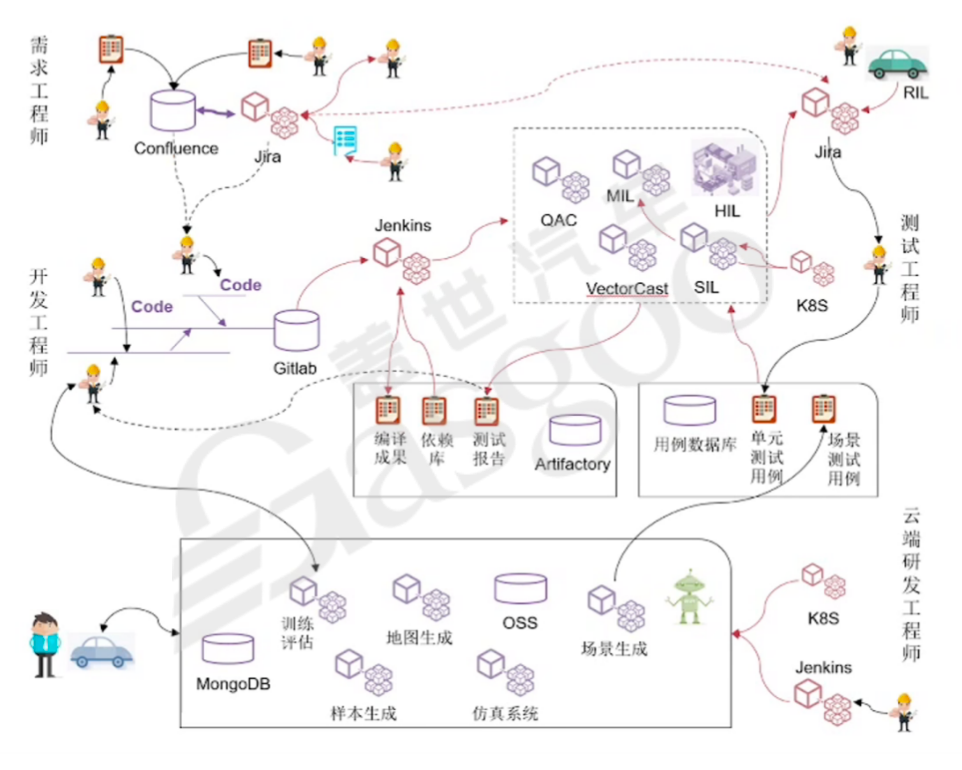

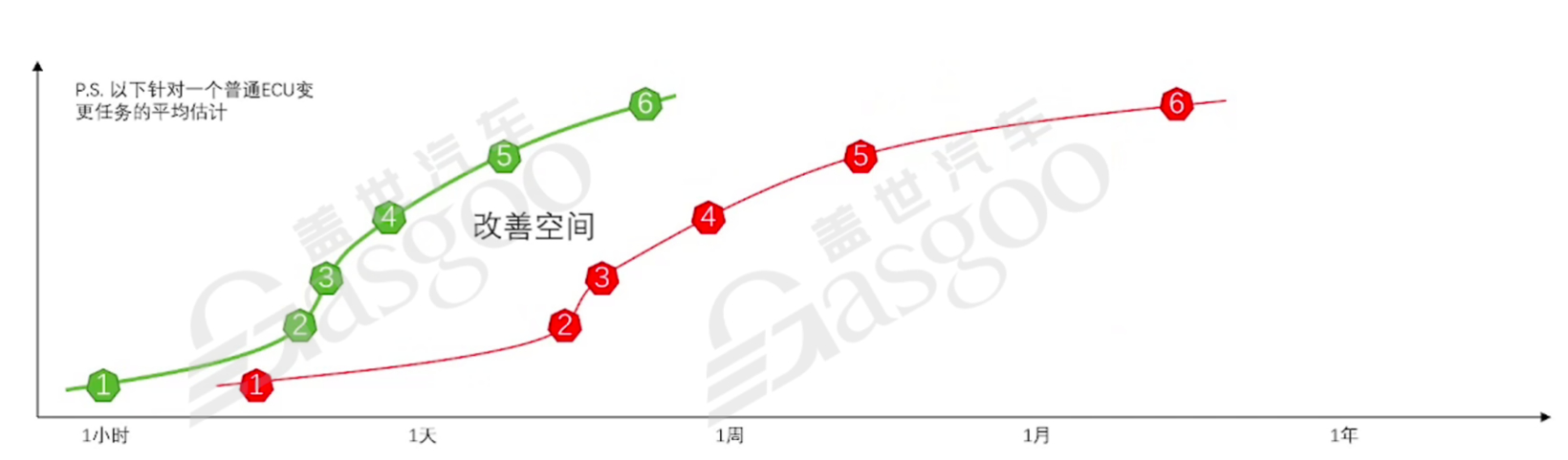

在汽车研发过程中,迭代速度至关重要。传统的V模型开发流程较为漫长,按照标准的ASPICE定义,完成一次完整的开发流程至少需要两三个月时间。然而,如今的汽车研发迭代频率已经大幅提高,几乎达到一天两天一次迭代的速度,在模型迭代阶段更是如此。

为了实现如此快速的迭代,研发过程的自动化至关重要。同时,数据管道的构建也成为满足智能化需求的关键因素。在云端,构建了复杂的研发体系,包括各种数据库容器、CICDCT工具等,这些原本用于支持研发的工具,如今已成为产品的重要组成部分。这一系列变化表明,汽车研发正以灵活性为核心进行快速迭代。

域控架构的出现给汽车行业带来了新的挑战和机遇。集中化导致组织架构发生变化,组织架构变得更加集中,但集中后的部分协调难度增大。工程师在面对新的架构时,认知负载增加,这成为从分布式到域控架构转变过程中的最大问题。在域控架构下,功能和硬件的关系变得更加复杂。

以往一个功能对应一个硬件和一个供应商,如今多个功能可能构成一个域,一个域内涉及多个软硬件供应商,这使得供应商之间以及供应商与自研团队之间的协同工作变得极为复杂,对团队的协作能力提出了更高的要求。然而,如果企业能够有效应对这些挑战,实现高效的协同工作,那么在成本控制方面将具有更大的优势。特斯拉在这方面取得了显著成就,其在域控架构的应用和团队协作方面展现出强大的实力,值得行业借鉴和学习。

综上所述,汽车行业从第一阶段向第二阶段的发展过程中,灵活性的确保贯穿始终。在这一过程中,汽车行业面临着产品复杂性飙升、基础科学限制等诸多挑战,同时也经历了架构变革、研发方法论创新等重要变化。随着行业向第三阶段迈进,大模型等新兴技术的应用将进一步推动汽车行业的发展,而工程师在这个过程中需要不断提升自身能力,以适应行业的快速变化。汽车行业的未来发展充满机遇与挑战,值得我们持续关注和深入研究。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 从第一阶段到第二阶段:灵活性的确保-上|盖世大学堂汽车大模型应用系列知识讲解2025-02-18

- 四位车圈大佬现身高层座谈会,释放了这些信号2025-02-18

- Stellantis将在意大利生产混动汽车变速器2025-02-18

- 东风长安重组,极氪领克合并,中国汽车品牌过度“泛滥”!2025-02-18

- 塔夫茨大学利用3D打印开发软关节机器人 可应对恶劣的地形和任务2025-02-18

- 智能驾驶的“车位到车位”战争:一场技术与生态的终极对决2025-02-18

- 三星电机推出全球首款用于激光雷达应用的MLCC2025-02-18

- 中国科学技术大学设计新型锂-氢电池系统 可提供更高能量密度2025-02-18

- 新思科技扩展硬件辅助验证产品组合 推动下一代半导体和设计创新2025-02-18

- 或命名IDEVERY1 大众入门电动车设计图曝光2025-02-18