工信部终于对“智驾乱象”出手了

工信部网站信息显示,4月16日,工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。部装备工业发展中心、主要汽车生产企业近60名代表参加会议。

此次会议围绕工信部、市场监管总局《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》(下称“《通知》”)有关产品准入和软件在线升级备案要求,听取汽车生产企业落实情况及建议。部装备工业发展中心介绍智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理的重点关注事项。

除此之外,会议还重点强调,汽车生产企业要深刻领会《通知》要求,充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

“智能驾驶”不可再提

值得关注的是,当日坊间流出的闭门会议纪要内容与官方通报形成印证。

上述“会议纪要”中透露,会议中特别强调企业须恪守宣传合规底线,严禁使用“自动驾驶”“自主驾驶”“智驾”“智能驾驶”“高阶智能驾驶”以及“脱手”“脱眼”等误导性表述,建议所有市场推广资料须统一采用“(组合)辅助驾驶”标准术语,并严格遵循国际自动化驾驶等级(SAE J3016)分类标准。

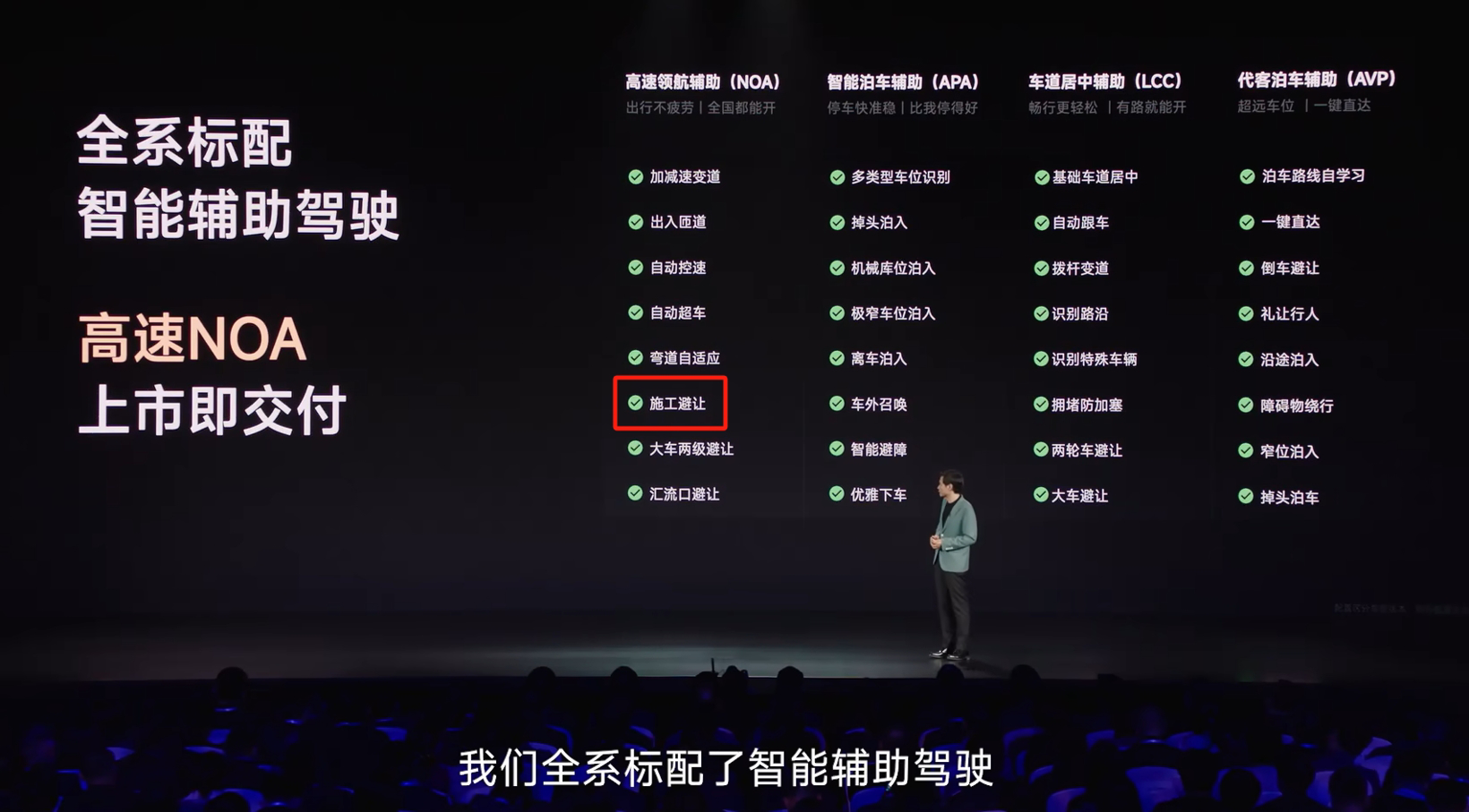

与此同时,将暂停“代客泊车”“一键召唤”“远程遥控”等不能保证驾驶员在环和运行过程中的安全功能申报。而车企在申报产品公告时,须完成车道居中控制(LCC)和领航辅助驾驶(NOA)等功能的碰撞安全测试,且所有测试数据必须通过国家公告体系认证。针对行业普遍存在的“软件先行”现象,会议特别警示企业必须预留充足验证周期,“明确充分验证,不能拿用户去做测试!”

在软件管理层面,《通知》明确构建OTA升级长效监管机制。对于频繁实施远程升级的企业,工信部将启动重点审查程序,要求企业建立版本风险管控体系,确保功能模块充分验证后方可推送用户。涉及安全缺陷的紧急OTA升级须按《缺陷汽车产品召回管理条例》执行,需经市场监管总局审批后方可实施。这一规定或将重塑当前智能网联汽车的迭代开发模式。

市场苦宣传久矣

自去年开始,城市NOA功能上车、端到端等智能驾驶技术爆发式普及,但相关事故也频发。从“3·29小米SU7爆燃事故”后,智驾安全的话题再次被推到风口浪尖。其中,车企是否存在过度营销导致消费者对于智驾功能的认识模糊的问题显得尤为突出。

图片来源:小米SU7上市发布会直播截图

而这样的这种认知鸿沟带来的安全隐患早有先例。还记得2021年,网上曾流出一则视频,一辆2020款理想ONE在高速公路行驶中,主驾副驾均躺平,由辅助驾驶掌控车辆,甚至拍下视频发到网上炫耀。事后半个月此类新闻不断,且在同一月内,一位ES8车主因交通事故离世,将“辅助驾驶≠自动驾驶”讨论热度推至顶峰。

彼时,理想汽车创始人李想就曾在朋友圈发文,呼吁媒体和行业机构统一自动驾驶的中文名词的标准,L2=辅助驾驶;L3=自动辅助驾驶;L4=自动驾驶;L5=无人驾驶。一个多余的中文字也不要有,避免夸张的宣传造成用户使用的误解。并提出,“在推广上克制,在技术上投入,对用户、行业、企业都长期有利。”

虽然业内早已认识到过度依赖未成熟的自动驾驶技术是事故频发的根源,但令人忧虑的是,即便在高速NOA已实现全国覆盖、城市NOA逐步落地的今天,智能驾驶相关事故依然层出不穷。

可是正如事故车主母亲曾反复提醒“别轻信技术”,却未能阻止女儿将生命托付给智能辅助驾驶系统。就在此次事件持续发酵的同时,一段小米SU7车主在高速行驶中酣睡的视频正在各大社交平台疯狂传播。

更触目惊心的是,仅过去48小时内就接连曝出多起智能驾驶事故:蔚来汽车在高速行驶中毫无预警地实线变道引发碰撞;魏牌新蓝山无法识别路中山羊直接撞击后系统自动退出;小米SU7 Ultra在掉头操作失败后竟直接在道路中央刹停,更在凌晨空旷街道上走出"画龙"般的诡异轨迹......这些触目惊心的案例,无不暴露出当前智能驾驶技术存在的重大安全隐患。

正因如此,多位行业专家、学者及资深从业者都不约而同地向盖世汽车表达了同样的担忧:智能驾驶技术的宣传推广必须更加审慎克制,任何夸大其词的营销都可能酿成无法挽回的悲剧。

中汽协、汽车学会齐发声

会议召开后的4月17日,中国汽车工程学会理事长、国家智能网联汽车创新中心执行主任张进华发文表指出,“组合驾驶辅助产品从可用到好用仍有距离,车企宣传边界模糊、用户认知偏差等问题日益凸显,部分驾驶员对驾驶辅助和自动驾驶概念混淆,因驾驶员错误使用驾驶辅助功能导致的交通事故时有发生,引起社会广泛关注。”张进华说。

对于未来辅助驾驶发展,他提出两点建议:

一是加快推进相关标准制修订及实施。为保证组合驾驶辅助产品生产一致性和质量安全,需加快推进组合驾驶辅助系统安全要求等强制性国家标准的研制,推动已发布智能网联汽车国家标准的行业推广和应用,针对国家标准尚未明确的领域,鼓励团体标准开展前瞻研究,支撑汽车组合驾驶辅助功能推广应用,不断引导企业提升技术水平、完善产品安全验证。

二是引导企业规范宣传,加强消费者安全认知。车企在宣传组合驾驶辅助系统时,应规范宣传行为,明确说明智能网联汽车驾驶自动化等级、系统能力、系统边界、责任主体等信息,避免使用误导性词汇,确保用户正确理解和使用智能网联汽车产品。车企应创新用户培训体系,帮助用户快速熟悉掌握智能网联汽车及其驾驶辅助功能的使用方法及禁止事项,推广“双手不离盘、视线不离路”的基础操作守则,保障用户规范且熟练使用驾驶辅助功能。

紧接着,中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋也发文提出了对智能网联汽车产业健康发展的几点思考。“作为汽车行业组织,我们倡议进一步规范组合驾驶辅助功能产品的安全管理、营销宣传,推动形成‘技术进步与责任落实并重’的健康发展生态。”付炳锋说。付炳锋在文中提出四点建议,包括:构建覆盖全生命周期的产品安全体系;规范营销宣传,严防误导性宣传;建立用户权责告知与互动机制;发挥行业力量,推动协同共治生态。

最为直接当属公安部。早在4月14日,公安部道路交通安全研究中心官方公众号“交通言究社”发布了《智慧领航,安全护航——智能网联汽车辅助驾驶功能使用须谨慎》文章。在法律法规方面文章强调,根据《中华人民共和国广告法》第二十八条,若车企通过广告或宣传材料虚构、夸大辅助驾驶功能(如将2级辅助驾驶描述为 “自动驾驶”),误导消费者购买,市场监管部门可依据《中华人民共和国广告法》对虚假宣传行为处以广告费用5-10倍罚款,情节严重的吊销营业执照。若虚假宣传造成严重后果(如引发交通事故致人伤亡),可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十二条,可对责任人处2年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

关于驾驶人滥用辅助驾驶的相关法律责任方面,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例,机动车驾驶人始终对车辆运行安全负主体责任。当前我国道路通行环境下,市面量产汽车仍处于2级辅助驾驶阶段,系统仅提供有限的辅助驾驶功能。

因此,驾驶人在使用辅助驾驶功能时,必须持续履行观察路况、预判风险和及时接管的义务。若驾驶人在辅助驾驶功能激活期间未尽上述义务,存在“脱手脱眼”行为,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条,认定其存在妨碍安全驾驶的违法行为,依法处以罚款并记分。

而若设备设计或宣传直接诱导驾驶人脱离监管(如 “解放双手”“免接管”),导致重大交通事故,可能被认定为危害公共安全,最高可判处死刑。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 一天一个西红柿几天就能白 西红柿一天一个什么好处2024-04-26

- 流脑是什么病表现和症状有哪些 流脑疫苗打自费还是免费的?2024-04-26

- 体检发现尿酸高怎么办 需要服药吗为什么?2024-04-26

- 脊柱侧弯是怎么形成的原因是啥 脊柱侧弯正骨能矫正过来吗?2024-04-26

- 脓毒血症是什么病 脓毒血症是怎么引起的一般多久治好?2024-04-26

- 生物胺类物质包括什么 生物胺对人体的影响有哪些2024-04-26

- 手脚血管堵塞最佳治疗方法 感觉手脚血管有点堵塞怎么回事2024-04-26

- 夜尿多就是肾有问题么 夜尿多是肾虚还是前列腺炎?2024-04-26

- 脓毒血症症状表现有哪些 脓毒血症最怕三个征兆2024-04-26

- 淫秽物品认定标准是什么 传播淫秽物品牟利罪如何判定?2024-04-26