中科院开发出受叶脉启发的光热致动器 可平衡速度、强度与稳定性

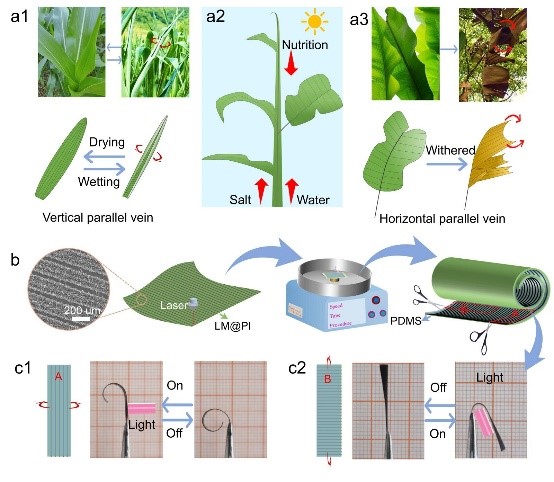

据外媒报道,中国科学院合肥物质科学研究院(Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences)的田兴友研究员和张献研究员领导的研究团队在光热致动器设计方面取得了突破性进展。受植物叶脉和叶肉结构的启发,该团队利用激光刻蚀在液态金属/低膨胀聚酰亚胺(LM@PI)薄膜上加工出超结构,并通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)封装,成功制备了LM@PI/PDMS光热致动器。该策略有效解决了光热致动器在承载性能与响应速度之间难以兼容的问题。相关研究成果发表在期刊《Advanced Materials》上。

图片来源:《Advanced Materials》

设计光热致动器的主要挑战之一在于响应速度与承载能力之间的权衡。轻薄的致动器可以快速响应但强度不足,而厚重的致动器虽然能承载更多重量但速度较慢。为解决这一问题,液态金属光热致动器应运而生。与传统光热材料(如碳材料、贵金属纳米颗粒等)不同,液态金属(LM)微球在赋予聚合物光热特性的同时,并不会显著提高聚合物的强度。尽管液态金属具有诸多优势,但单纯引入LM微球对光热致动器的性能提升仍然有限。

在这项研究中,受叶片微血管网络的启发,研究人员利用激光蚀刻技术在LM@PI薄膜内创建了复杂的石墨烯沟槽。然后用PDMS对这些沟槽进行封装,生产出一种兼具速度和承载能力的可编程致动器。这种受叶脉启发的结构使致动器在保持强度和耐用性的同时能够快速响应。

这种新型致动器设计结合了轻质材料的快速响应能力与厚质材料的承载强度。该研究团队通过制造能够爬行、跳跃、游泳和站立的光激活机器狗,以及单刀三掷开关和高速振荡器,展示了这些致动器的潜力。

通过在设计中引入超结构,这项研究为设计更快、更强和用途更广的致动器开辟了新途径,在机器人和智能系统领域具有广泛的应用前景。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 中科院开发出受叶脉启发的光热致动器 可平衡速度、强度与稳定性2025-02-25

- 研究人员开发新框架LEGION 使机器人能够模仿人类终身学习的能力2025-02-25

- 微芯科技扩展maXTouch® M1系列 支持大尺寸、曲面和异形汽车显示屏2025-02-25

- 外观细节升级 新款沃尔沃S90将3月5日发布2025-02-25

- 预售价23.99万起 星途揽月C-DM正式开启预售2025-02-25

- 预售价33.98万起 翼真L380陆地空客开启预售2025-02-25

- 全新奥迪A6 Avant实车曝光 将于3月4日发布2025-02-25

- 有望于二季度上市 东风纳米06官图发布2025-02-25

- 全新造型设计 新款宝马5系渲染图曝光2025-02-25

- 被“搁浅”的日产2025-02-25